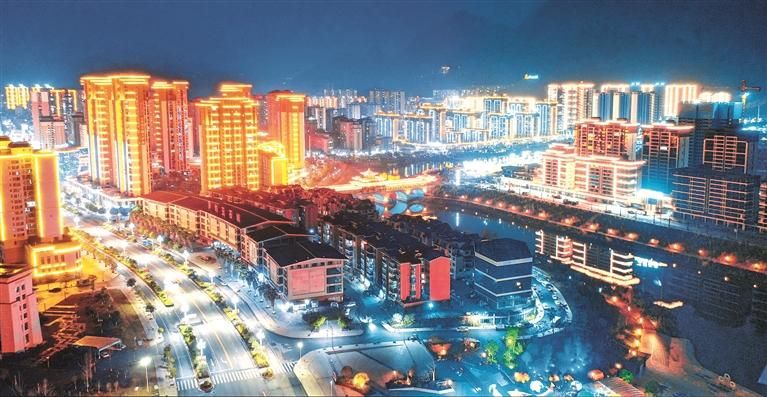

黔南州罗甸县将新型城镇化建设和推进乡村全面振兴有机融合,县城呈现一番美丽新图景。 刘文俊 摄

黔东南州榕江县“村超”开幕式暨“村超村晚”活动。 尹刚 摄

城乡融合发展是推进中国式现代化的必然要求。将习近平总书记的殷殷嘱托,转化为焕发幸福贵州新风采的强劲动力,贵州紧扣潜力在县域、关键靠兴业、落点在富民,正奋力探索兴业、强县、富民三位一体的特色发展路径。

习近平总书记强调,推动高质量发展,文化是重要支点。贵州正以文化基因铸就自信脊梁、以精神火炬照亮化风之路、以创新实践绽放多彩新韵,将文明贵州新风采,抒写在文化繁荣、民族团结的时代长卷中。

城乡融合发展,作为中国式现代化的关键一环,在贵州的实践中展现出蓬勃生机。贵州通过深化要素市场化配置改革、强化产业协同发展、完善民生共享机制,加快推动形成城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型城乡关系,奋力展现幸福贵州新风采。

城乡融合新方位

以习近平总书记在贵州考察时的重要讲话精神为行动指南。在习近平总书记在贵州考察时的重要讲话和对贵州工作系列重要讲话重要指示精神指引下,贵州以“守好发展和生态两条底线”为根本遵循,积极探索生态与经济融合发展的新路径。通过“三区三线”划定优化城乡空间布局,推动基础设施互联互通,缩小城乡差距。坚持围绕“四新”主攻“四化”主战略,大力发展现代山地特色高效农业、生态旅游和数字经济,促进城乡产业协同发展。在新时代推动西部大开发中,立足地方特色,推动城乡要素自由流动,推进兴业、强县、富民一体发展,是乡村全面振兴战略背景下促进城乡融合的重要载体和切入点,成为贵州高质量发展的新引擎。

立足生态优势,打造山地特色。92.5%的山区地貌曾严重制约着贵州的发展,贵州以创新思维打破困局,以“四在农家·和美乡村”建设为引领,依托县域城镇化建设促进城乡要素双向流动。全省统筹推进美丽幸福河湖建设与生态修复,打造山水林田湖草生命共同体,推动乡村特色产业与城市消费市场深度对接。

建强交通基础设施,打通城乡资源大动脉。全省建成“美丽农村路”3.4万公里,美丽农村路经济示范走廊5000公里,721个乡镇实现三级及以上公路通达;贵阳地铁S1线串联起贵安大数据科创城、天河潭景区等沿线重点区域并通过公交接驳覆盖石板镇布依族村寨等乡村节点,促进城乡要素高效流动;乌江流域“黄金水道”的复兴使沿江乡镇承接产业转移的能力大幅提升。

以文化铸魂,打造城乡融合丰富内涵。民族的就是世界的。作为多民族聚居省份,丰富的民族文化是城乡融合发展的独特优势与深厚底蕴。贵州已形成完整的民族文化产业生态。如黔东南州榕江县石传英苗绣工坊创新研发苗绣服饰、工艺包等系列产品,年销售额超130万元,产品远销欧洲市场;黔东南州黎平县肇兴侗寨将侗族大歌打造成旅游演艺品牌,吸引周边8个村寨共同发展民宿产业,形成“文化+旅游+社区”的融合发展模式,推动2024年肇兴侗寨旅游收入同比增长63.8%。

城乡要素双向流动

制度创新,推进城乡资源优化整合。湄潭县大力实施“腾出一层楼、民宿促增收”改革项目,进一步推动农民住房(宅基地)使用权变经营权,盘活农村闲置资源资产,稳步推进湄潭乡村特色民宿产业发展。贵安新区通过整合碎片化集体建设用地资源,重点保障华为云数据中心等数字经济重大项目落地,带动马场镇、湖潮乡等周边乡镇优化产业布局,逐步形成“数据服务+配套产业”协同发展格局。

鼓励人才返乡,培育“新农人”。大力实施“雁归兴贵”行动,围绕乡村产业发展吸纳农民工就业、引导返乡创业带动就业、加强返乡创业载体建设等进行扶持,在“十四五”期间引导100万人次农民工返乡创业就业,并配套土地流转、资金补贴等扶持政策。以“新农人”为代表的高素质群体,通过技术创新和产业融合,将传统农业升级为现代化、高附加值的产业。贵阳市息烽县的雷强返乡创建“锦绣桃源”农旅项目,整合800亩桃园并配套旅游设施,成功打造出农旅融合的示范模式;铜仁市玉屏自治县的姚林成立农机合作社,提供耕、种、管、收、加、储、销一体化、全过程服务,围绕水稻、油菜等生产加工,创新开展全程托管“保姆式”、半程托管“订单式”及土地流转“甩手式”三种服务模式,破解农业生产耕种管收销难题。

金融普惠,让金融“活水”流入寻常百姓家。通过数字技术打通金融服务“最后一公里”,依托“黔农云”平台构建普惠金融生态圈。贵州电商云通过打造“一码贵州聚合支付体系”,联合银行等金融机构形成供应链金融产品“一码贷”,破解大中小微商家融资难题,构建起一套“支付+金融”的平台新生态;铜仁市江口县农信社首创生态积分授信体系“梵净生态账户”,凭借“生态账户”里的生态积分,当地百姓可享受授信额度提升、贷款利率优惠、存款产品定制等金融服务;遵义市赤水市农信社以竹产业链为核心,推出“竹链贷”,助推100多家企业形成特色产业集群。

产业协同发展筑牢共同富裕根基

立足县域资源禀赋,推动特色产业向集群化、品牌化跃升。坚持“一县一业”差异化发展,形成仁怀酱酒、都匀毛尖、正安吉他等特色产业,成为县域经济核心支柱。遵义市仁怀市以酱酒产业为纽带,将产业链延伸至乡村,建成30万亩有机高粱基地,带动8万农户增收,并通过酒糟循环利用技术实现酿酒废弃物高效资源化;遵义市湄潭县打造全球最大茶产业数字化平台,推动60万亩茶园实现全流程可追溯,实现产值69.1亿元,综合收入166.4亿元。

县域经济创新动能加速释放。黔东南州麻江县依托山地资源发展蓝莓产业,种植面积达到8.76万亩,产量3.99万吨,产值高达8.05亿元,培育出8家加工企业,带动了3.6万群众增收;黔东南州锦屏县打造羽毛球特色产业集群,从2017年年产3万打羽毛球的小规模起步,到2024年实现年产652万打、产值5.69亿元、出口额突破1300万美元,产品远销60余国,占据全球10%市场份额。2024年,贵州省县域经济贡献全省63%的GDP,成为城乡产业协同发展的强劲引擎。

文旅融合,推动优秀传统文化创造性转化和创新性发展。贵州依托4处世界自然遗产、757个中国传统村落和312个中国少数民族特色村寨,构建起文旅融合发展的“四梁八柱”。

数字赋能,推进城乡服务体系融合

实现公共服务均等化。通过技术赋能、文化浸润和机制创新,推动基本公共服务从“有”向“优”跨越,让城乡群众共享发展暖意。通过紧密型县域医共体建设,基层医疗资源实现高效整合,乡镇卫生院与县级医院深度联动,群众在家门口即可享受优质诊疗服务;教育领域,通过数智平台,促进山区与城市名师的实时互动,实现优质教育资源的“云端共享”;智慧社区通过整合日间照料、文化娱乐、健康服务等功能,打造老年人“一站式”生活圈;山区乡镇探索“医养结合”,养老机构与医疗机构协同服务,托起农村幸福“夕阳红”。

持续深耕“新基建”。5G基站实现乡镇全覆盖,形成支撑数字经济的“云端动脉”。全省农村电商三级物流体系日渐完善,冷链货车穿梭于田间与城市,百香果、腊肉等“山珍”通过云端直连粤港澳餐桌。世界级桥梁与隧道贯通群山,智慧交通系统实时调度路网,偏远村寨的快递驿站成为“幸福站点”,古老村落因“路网+信息网”的双重赋能焕发新生,基础设施的“硬联通”背后是发展成果普惠于民的温暖底色。

传统治理智慧的现代转化。通过打造“数智社区”平台,实现高频民生服务“指尖秒办”,为基层治理注入智慧动能。推广“一中心一张网十联户”机制,推动治理资源向基层倾斜、向网格下沉,形成“大事全网联动、小事格内解决”的精细化治理网络。从苗岭侗乡的“古法新用”到城乡社区的“云上治理”,贵州以制度创新打破“传统与现代”的二元对立,构建起多元共治的城乡社会治理共同体。

(作者:韦正富 杨先情 单位:贵州师范大学、中国电子信息产业发展研究院)

一审:罗忠显

二审:申谋

三审:付芳婧

其他评论