《开阳县志稿》。(图片源自贵州文库)

贵阳街头的小吃蛋包洋芋。段文倩 摄

近年来,贵州凭借得天独厚的地理环境、丰富多彩的地域文化、冬暖夏凉的宜人气候迅速火出圈,贵州种类繁多的特色美食更是让众多游客回味无穷、流连忘返。打开网络社交平台,不少外地游客亲切地把贵州叫作“洋芋国”,作为土生土长的贵州人,对这一称呼不但不排斥,甚至觉得十分可爱,这不仅是因为洋芋在贵州人的餐桌上扮演着不可或缺的角色,更是因为贵州人对洋芋有着独特的情怀。

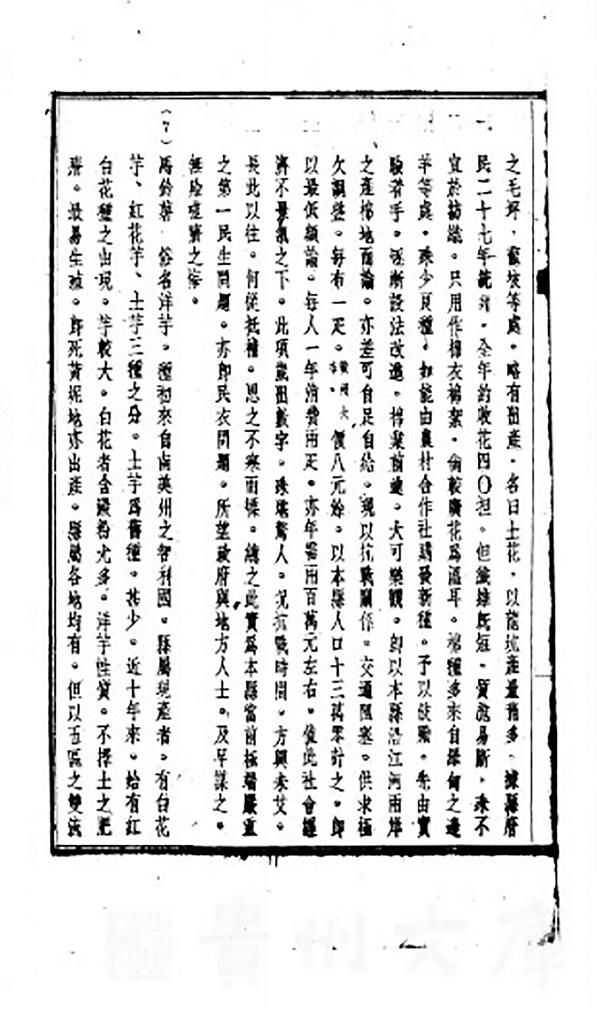

洋芋学名马铃薯,又称土豆,西南地区习惯称为洋芋,原产于南美安第斯山脉区域,最先由欧洲人经水路引入中国,具体时间已无从考证。民国《开阳县志稿·经济·农业·农产》中有一段关于洋芋的记载:“马铃薯,俗名洋芋。种初来自南美洲之智利国……洋芋性质,不择土之肥脊,最易生殖”,体现了洋芋适应性强、耐贫瘠、易生长的特点,这也是洋芋能在贵州广泛种植的原因之一。

威宁自治县素有“中国南方马铃薯之乡”“中国薯城”的美誉。在威宁自治县板底乡裸戛村流传着一种原始粗犷的彝族傩戏“撮泰吉”,被中外专家学者称赞为“戏剧的活化石、人类的祖宗戏”。演出一般由祭祀、正戏、喜庆和扫寨四部分组成,主要反映彝族先祖创业、生产、繁衍、迁徙历史,生动鲜活地展示先民驯牛、犁地、撒种、收割等生产劳动情景。在演出的祭祀和扫寨活动中,设有山神、天神、地神、石头神、包谷神、洋芋神等自然物神,这是源于原始部落对大自然的崇拜、万物有灵的信仰,也反映出洋芋在贵州悠久的种植历史。

长期以来,洋芋都被作为重要的粮食作物,在粮食短缺的年代,人们往往只能靠洋芋、红薯、蔬菜等艰难度日。《威宁彝族回族苗族自治县志》中记录了当地流传的一首民谣,“灼圃狗街子,荞麦洋芋过日子,想吃包谷饭,要等老婆坐月子,想吃大米饭,除非二辈子。”直观地反映出当时人们的生活状况。

《贵州省志·扶贫开发》记载,从1996年起,贵州省委、省政府把发展马铃薯产业作为解决贫困地区温饱问题的重要途径来加以扶持,1997年开始在全省实施脱毒马铃薯种薯温饱工程和马铃薯良种扩繁推广等项目,在贵阳建成脱毒马铃薯快繁中心,在赫章、镇宁、水城等14个地区建立繁种基地,建立扶贫系统的脱毒种薯生产、繁育、推广体系。随着种植面积不断增加,生产效益稳步提高,洋芋产业对农业农村经济发展的贡献逐步提高,逐渐发展成为贵州省农业农村经济的支柱产业之一。不起眼的洋芋,在解决群众温饱、推动产业发展、助力脱贫攻坚等方面发挥出重要作用。

如今,贵州凭借着自然条件优越、环境状况较好的生态资源优势,一年四季均可生产、适应不同市场需求的周年生产优势,地处西南交通枢纽、靠近主销市场的地理区位优势,已经成为全国马铃薯主产省之一。据《贵州省减贫志》记载,洋芋种植在贵州省88个县(市、区)均有分布,其中,42个县(市、区)被农业农村部规划为马铃薯优势区,全省马铃薯播种面积常年超过1000万亩,是继玉米、水稻之后的第三大粮食作物。

不过,要论外地游客为什么把贵州叫作“洋芋国”,最直接的原因还是贵州多种多样的洋芋美食。

虽然早已不需要靠洋芋来填饱肚子,但贵州人对洋芋的情感却越发深厚,贵州的吃货仍然执着于将洋芋的食用价值发挥到极致,运用炒、烧、蒸、炸、烤、卤、煎等或简单或复杂的烹饪方式,开发出许多花样吃法,丰富了贵州的饮食文化。说起洋芋美食,贵州人可是如数家珍,既有像清炒洋芋丝、脆哨土豆泥、酸菜洋芋汤等家常菜系,也有像火烧洋芋、炸洋芋片、洋芋粑粑、狼牙土豆、洋芋丝饼、蛋包洋芋等特色小吃,甚至在烙锅、糯米饭、丝娃娃、豆米火锅、夺夺粉火锅等许多贵州特色美食中也可以发现洋芋的身影。不论是耀眼的主角,还是陪衬的配角,洋芋都出色地完成自己的使命,让食客的味蕾得到满足,外地游客不禁感叹“没有一个洋芋能完整走出贵州”。

除了吃法花样繁多,洋芋美食在贵州分布十分广泛。走进任意的小吃街,就不难发现贵州的特色小吃虽多,但其中的“含洋芋量”极高。在网络平台搜索“贵州美食”“贵州特色小吃”等关键词,就有许多关于推荐贵州洋芋小吃的视频和文章,“洋芋粑外皮焦脆,洋芋泥内里绵软,韭菜碎清香爽口,配上辣椒蘸水,美味!”“炸洋芋片比超市卖的更加酥脆,根本停不下来……”在广大网友的倾情介绍下,贵州洋芋美食王国的形象越发鲜明立体,吸引着一批又一批游客前来贵州一探究竟。

在各地文旅营销“激战”的今天,贵州因为“洋芋国”等话题屡次上热搜,对贵州人来说,洋芋不仅仅是一种食材,更是一路相随的伙伴。

(段文倩)

一审:罗忠显

二审:付芳婧

三审:申谋

贵公网安备 52011502000181号

贵公网安备 52011502000181号

其他评论