尽自己最大的努力实现内心最朴素的心愿,亲爱的读者,你是这样的人吗?

我们这期讲述的是几个普通农民的故事,因为故事的主人公让我们着实的感动。一样的耕耘于土地,他们却执着的坚守着他们心底那个小小的朴素的愿望,并为了愿望的实现努力着奋斗着……在这里,我们暂且把他们称之为“新农民”。

素有“八山一水一分田”的贵州,农业人口和农业产业依然很大,按照最近的一份调查显示,我省目前乡村人口2215万人,占全部人口比例的63.6%。无需多说,农民是我们的衣食父母,农村是我省发展稳定的最大“底盘”。

在我省农村的发展过程中,我们期待着涌现更多这样的新农民,因为只有新农民才能创造新农村,只有新农村与新农民的形成,国家整体实力才会提高,我省农村的面貌才能焕然一新。而视点也会坚持一贯的人文情怀,为这样的新农民提供展示自己的舞台。

“面朝黄土背朝天”,一样的劳作,不一样的梦想。随着时代的发展和眼界的提高,在我省广大农村,涌现出这样一些农民,我们暂且叫他们为新农民吧,他们有梦想,并一路向前追逐着,成功与否都不重要,重要的是他们享受着这奋力拼搏的过程。

李代生:钩藤搭起致富路

四月好春光,对于剑河县久仰乡摆尾村的李代生来说,这个时节也是钩藤修剪和幼苗种植的大好时机。

每年的这个时候,李代生的农场是一年最忙碌的时刻。这个时刻除了新一轮钩藤育苗修剪外,也成为摆尾村村民挣钱的好时光。农场就在村头,村民为能在家门口打工感到欣慰。

李代生的妻子姜格报也是农场“打工”的一员,但作为农场主人她在干活时还多了一项工作:负责记工时和产量。“现在我们请人整理钩藤,每人每天60元,这些工钱都是每天收工实打实的现钞兑现,绝不拖欠。”姜格报对笔者说。一旁的李代生给笔者算了一笔账,仅是修剪下来的钩藤枝条就有6万斤,县里的百花药业按市场价8毛一斤收购,这一笔就赚4.8万元,除去工人工资,钩藤的次生品就带来3万元的净收入。

众多村民给自家打工的繁忙场景,是李代生两口子10年前接手农场时不敢想象的。当时的农场土地浪费严重,农场种植的果树完全不能适应市场。苦于没有资金进行改造,在最初的3年里,李代生只能用自己在外打工学到的技术精心伺候这些果树,让果树焕发了生机。尽管如此,由于市场萧条,果树带来的利润少。那段时间,妻子与他吵,一吵就跑娘家,气消了又回来。他干脆搬到农场的一栋小木屋,与妻子吃住分开,大家图个清静。

早年在山东农场打工时,李代生就想着回家自己也要当个农场主,为此留心学习农技知识。工友说他“学习势头简直疯狂”。在山东打工的几年,他自费参加当地广播电视大学的农业管理专业班学习,两年的学习时光让他多了一个文凭外,回家创业的念头更加强烈。“如果说之前回家做农场是个梦想的话,通过在大学学习后,回家创业办农场已经变得十分现实了。”李代生回忆道。

接手农场第二年,李代生决定利用农场闲置的地块放养本地黑香猪,久仰黑香猪以其独特香味名声在外,由于散户圈养,消费收购困难,一直供不应求,若集中喂养形成品牌效应,既可打开市场,又可最大化盘活农场。满山串的香猪留下的粪便又是种果树上好的肥料,而放养的香猪肉质鲜香远超圈养的,市场前景更好。

听李代生这一盘算,妻子终于明白了自家男人为何面对农场萧条还如此淡定。抱着试一试的心理,妻子悉心照料猪群,老李则专门负责收拾猪粪保养果树。一年下来,果树壮,猪群旺,夫妻用部分果子同村民换谷糠喂猪,到了2007年,付出终于有了回报,仅靠香猪出售就净赚13万元。妻子高兴地说:“怪不得他不着急,这个确实比种田强!”

早在山东打工和学习时,李代生就意识到贵州山区特别是剑河适合种植中药材,这个项目才是彻底脱贫致富的最佳路子。2009年,县里把钩藤作为重要农业产业来抓,打造钩藤种植大县。李代生抓住这个机遇,果断废除农场果树,100亩土地全种上钩藤。当时来打工的村民不懂技术,栽种钩藤时造成钩藤根茎开裂,成活率比预期的要低得多,当年钩藤收益仅1.2万元。

技术是生产力,李代生在县科技局和农业部门的帮助下,摸索出自己一套种植钩藤的方法。“钩藤这东西,越种越有办法,可以说现在我的技术实际上要比县里的科技人员还要高明。”李代生得意地对笔者这样说的时候,已是剑河县钩藤种植大户。2014年他的农场钩藤种植面积达1490亩,年纯收入30万元,香猪年纯收入16万元,真正成为一方“地主”。妻子也完全进入角色:“只要勤快和动脑子,每年几十万收入没问题,今年我们再扩种400亩,现在是越干越心红。”

自己富了,带动更多人致富,这个农场主才当得安然。在李代生的带动下,钩藤种植由村向县再到县外推广,每年台江、天柱、三穗、从江等县不断到他的农场取经和收购苗木。他坦言,在创业过程中,当地政府为他提供技术,帮他修建水泥路和饮水工程,县农业局还免费提供钩藤苗木,2014年政府还出资修建了农场新大楼。这一切让李代生立誓要利用农场效益来反哺当地群众。村民在他的农场里干,一天少则60元,多的达到200元。农妇李仰阶牛在农场打工的8年时间,她挣的钱远比在广东打工的儿子多。“我现在都不跟老公要钱用,说话做事腰杆都要挺得多!”

如今,看着慕名而来的人,李代生又打起了农家乐的主意,“这里空气好,除了自己种的农家肥蔬菜外,时令野菜客人都爱吃。自己喂养的香猪和鸡鸭绝对是绿色食品,全部自产自销!”李代生向笔者说出了他的农家乐规划……

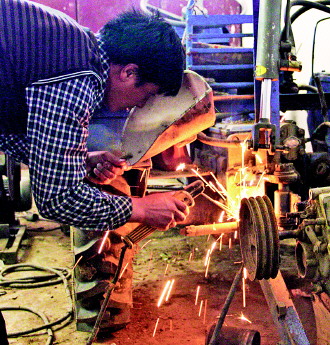

禄玉峰:用“发明”改良传统耕作

威宁自治县雪山镇雪山村40岁村民禄玉峰只有小学三年级文化,却热衷于发明小型耕作机并获得成功,提高了手扶式微耕机的安全性及实用性。

儿时的禄玉峰虽因家贫读到小学三年级就辍学,却也有快乐的时光。他最喜欢动手制作一些小东西。有一次,他把电线连接到老式手电筒的灯泡上,灯泡竟然亮了,这让他兴奋不已。自此,他对电器的兴趣陡增,家里凡是带电的都被他拆过,线路、灯泡都是他自己更换。最令他自豪的是10岁时他用捡来的小电动机制作成小电风扇。15岁那年,他跟师傅学会了开拖拉机,然后他用拖拉机把几天才能背完的农家肥、洋芋等一次拉完。从那时开始,用机械代替手工劳动的想法在他的心里根深蒂固,他更加迷恋于机械修理与创造发明。

在雪山村有一个40多平方米的小修车铺,那便是禄玉峰的工作室。2013年年初,禄玉峰在用手扶式微耕机耕地时看到,周边农户的拖拉机可以将肥料及马铃薯种薯等春耕物资直接拉到地里。雪山镇海拔虽高,但地势平坦,四驱的拖拉机哪儿都可以去,比他的手扶式微耕机强多了。

“为什么不发明一台像拖拉机一样坐着就可以运肥料、耕地的机器呢?”有了这个念头,禄玉峰便开始构思他的新机器。起初,他设计的耕作机用拖拉机的发动机,前轮用微耕机的轮子,后轮用拖拉机的前轮提供动力,用手扶式微耕机的犁片放在后排,用传动轴提供耕地用的动力。为了使耕作机可以在路上行驶,他将拖拉机的多个排挡牙箱利用起来,还在机车前安装大灯、前后安装转向灯。这样一来便可以在公路上短途行驶,还可以夜间作业。

一点一点琢磨,一次又一次修改。2013年年末,禄玉峰开始动手打造他的耕作机。没有多余的钱买新零件,他只能东拼西凑。为了提高发动机的力量及降低油耗,他想到在发动机上安装增压,但找遍修理厂的师傅也没人能将增压安装在单缸的柴油发动机上。卖增压的老板说他是开玩笑:“一个增压几千块,装不好就会报废,而且是不会保修的。”没办法,他告诉老板:“不用保修,我自己安装,装坏了我负责”。

经过无数次试验,禄玉峰还是将增压装到了单缸发动机上,发动机的力量提升了,耗油量下去了,可新的问题也来了。犁片的转速和机车行进的转速一样,这样的速度怎么也达不到耕作机高速耕作的要求。左思右想,他突然想到拖拉机不是通过牙箱可以改变行进速度吗?可不可以自己设计制作一个牙箱来调整传动轴供给犁片的转速呢?他找来拖拉机牙箱里的齿轮,设计好传动轴的长度、齿轮的直径、多少牙口等等。又一点点用砂轮磨,用电焊焊接。经过一个月努力,终于啃下了这块“硬骨头”。

就这样,白天干活,晚上一个人摸索。两个多月后,禄玉峰的耕作机终于问世了。

为了检测这辆小型耕作机的性能,3月春耕开始,禄玉峰决定用这台改造的小型耕作机对手扶式微耕机、耕牛发起挑战。那天,田间地头围满看热闹的村民。全长109米的耕地,三种耕作工具一字排开,开始了一场别开生面的较量。

经过较量,禄玉峰的小型耕作机以1分41秒的速度最先到达终点,引来围观的村民一片赞扬声。禄文智说:“这台机器犁起地来比耕牛犁得深,还将泥土都打碎了,可以直接种粮食。”陈明军说:“坐在上面像开车一样,安全又省时省力,不像传统的手扶式微耕机,经常将手脚绞伤,而且犁地面积比微耕机的面积大,效益高。”还有人俏皮地说:“这三头‘牛’,还是耕作机这头‘牛’最牛!”

眼下,禄玉峰改造的这台机子还只能耕地、拉东西,其他的都不能做。他的梦想是让这台机器拥有更的多功能,可以播种、收洋芋、割草……“我想好了就开始做,哪怕用这一辈子,也要把它制造出来。”

杨代军:痴迷钻研的“育种大王”

“现在天气转暖,就采取日浸夜漏的方法;如果气温骤然降低,则采取夜浸日漏的方法了。”“父本一般采取温棚和旱地两段育秧来完成,待父本长出一叶一心,才可以把它移栽到秧田里……”正值春耕大忙,笔者采访杨代军,他那满脑子的育种经验讲得头头是道,叫人心服口服。

杨代军今年50岁,是岑巩县注溪镇周坪村村委副书记、哨坪社区书记,从事杂稻制种30余年,其中担任杂稻制种片区技术指导员18年。先后三次以技术员身份飞抵东南亚诸国,指导当地群众种植杂稻制种,被村民戏称为“贵州的袁隆平”、“育种大王”。

“不仅享受到4000多元的月薪待遇,还包吃包住,配备翻译”。2008年,杨代军受湖南袁氏种业科技公司委托,带领11人的制种技术队伍到孟加拉国指导该国农民进行杂稻制种生产。

基于在国外制种效果反响好,袁氏种业公司又先后三次派杨代军带队赴孟加拉国、印度尼西亚、缅甸和泰国等国家指导制种。

杨代军坐飞机出国当农技专家在村里引起强烈反响,村民纷纷登门向他学习杂交水稻制种技术。“把田种好了一样能发家致富!”他的经历极大地激发了村民们种田的积极性。

2011年,杨代军毅然辞去湖南袁氏种业公司年薪6万元的优厚待遇,回到老家哨坪村麻梨山开了一家种子农药店。周边的村民知道他是技术专家,纷纷登门要货。只要买了他的货,杨代军就会上门提供一条龙技术指导。有了杨代军的技术保障,哨坪村及周边群众家家户户都搞起了杂稻制种,许多农户因此走上发家致富的道路。

杂稻制种本来也是岑巩县的传统优势产业,1991年就被列为省级杂稻制种基地。2011年被列为农业部黔东南州水稻良种繁育基地,制种面积达2.25万亩。2013年8月更入列国家级杂稻制种基地县,成为贵州省唯一一个以杂交水稻制种为主导产业的“100个”农业示范园区。

随着当地农技队伍的壮大,岑巩县实施农业产业化发展战略,将杂稻制种作为当地一项强县富民的支柱产业来培育和发展。杨代军自然成了大忙人:“从育种、插秧、授粉到收割,一年到头有8个多月时间最忙,每天来回在田间指导农户。”

杨代军不仅成了群众值得依赖的制种专家,还被群众推选为村主任和支部书记。在他的带领下,杂稻制种和思州柚很快成了哨坪村群众致富的两大支柱产业。村里10万元户、20万元户、50万元户甚至100万元户不断涌现。“我自家也种了20多亩思州柚,和种子药店经营算下来,一年纯收入不会少于30万元,不比外出在公司打工差,而且老人小孩一起照顾了,心里感觉很踏实。”杨代军说,现在群众吃好穿好,多数人家住上了小康楼,自己的人生感觉更有意义了。(蒋靖 杨家孟 杨文斌 杨政权)